Lorsque Matthias Huss s'est rendu pour la première fois au glacier du Rhône, en Suisse, il y a 35 ans, la glace se trouvait à quelques pas de l'endroit où ses parents garaient la voiture.

"Lorsque j'ai posé le pied sur la glace pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment particulier d'éternité", explique Matthias.

Aujourd'hui, une demi-heure nous sépare de la même place de parking et la scène est très différente.

"Chaque fois que j'y retourne, je me souviens de l'état des lieux", se souvient Matthias, aujourd'hui directeur du Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS), "de l'aspect du glacier lorsque j'étais enfant".

Il en va de même pour de nombreux glaciers de la planète, car ces fleuves de glace reculent rapidement.

En 2024, les glaciers situés en dehors des calottes glaciaires géantes du Groenland et de l'Antarctique auront perdu 450 milliards de tonnes de glace, selon un récent rapport de l'Organisation météorologique mondiale.

Cela équivaut à un bloc de glace de 7 km de haut, 7 km de large et 7 km de profondeur, soit suffisamment d'eau pour remplir 180 millions de piscines olympiques.

"Les glaciers fondent partout dans le monde", explique le professeur Ben Marzeion, de l'Institut de géographie de l'université de Brême. "Ils se trouvent dans un climat qui leur est très hostile en raison du réchauffement de la planète.

Les glaciers suisses ont été particulièrement touchés, perdant un quart de leur glace au cours des dix dernières années, comme l'ont révélé cette semaine les mesures effectuées par GLAMOS.

"Il est vraiment difficile de saisir l'ampleur de cette fonte", explique le Dr Huss.

Mais les photos, qu'elles soient prises dans l'espace ou au sol, racontent leur propre histoire.

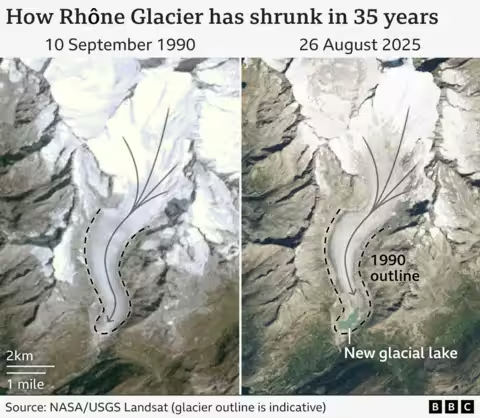

Des images satellite montrent comment le glacier du Rhône a changé depuis 1990, date de la première visite du Dr Huss. À l'avant du glacier se trouve un lac où il y avait auparavant de la glace.

Jusqu'à récemment, les glaciologues des Alpes considéraient que 2 % de glace perdue en une seule année constituait une situation "extrême".

L'année 2022 a fait voler cette idée en éclats, avec la perte de près de 6 % de la glace résiduelle de la Suisse en une seule année.

Ces pertes ont été suivies de pertes importantes en 2023, 2024 et maintenant 2025.

Regine Hock, professeur de glaciologie à l'université d'Oslo, visite les Alpes depuis les années 1970.

Les changements survenus au cours de sa vie sont "vraiment stupéfiants", dit-elle, mais "ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des changements vraiment massifs en l'espace de quelques années".

Le glacier de Clariden, dans le nord-est de la Suisse, était à peu près en équilibre jusqu'à la fin du XXe siècle, gagnant autant de glace par les chutes de neige qu'il en perdait par la fonte.

Mais au cours de ce siècle, elle a fondu rapidement.

Pour de nombreux glaciers plus petits, comme le glacier du Pizol dans le nord-est des Alpes suisses, c'est trop.

"C'est l'un des glaciers que j'ai observés, et maintenant il a complètement disparu", déclare le Dr Huss. "Cela me rend vraiment triste".

Les photographies nous permettent de remonter encore plus loin dans le temps.

Le glacier de Gries, situé dans le sud de la Suisse, près de la frontière italienne, a reculé d'environ 2,2 km au cours du siècle dernier. L'endroit où se trouvait l'extrémité du glacier est aujourd'hui un grand lac glaciaire.

Dans le sud-est de la Suisse, le glacier de Pers alimentait autrefois le glacier de Morteratsch, plus grand, qui s'écoule vers la vallée. Aujourd'hui, les deux ne se rencontrent plus.

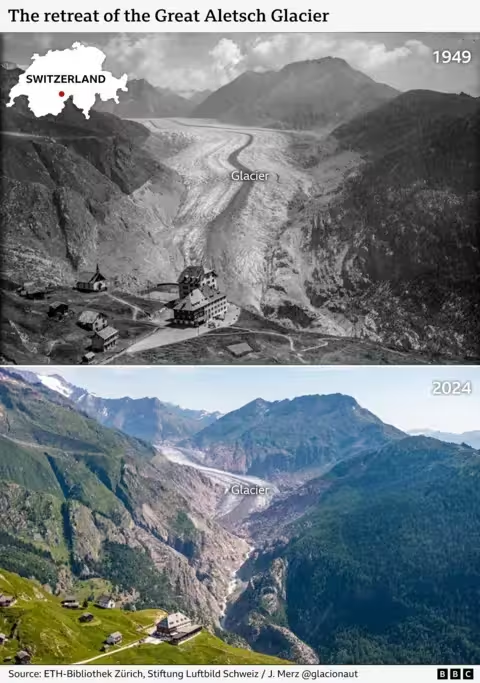

Le plus grand glacier des Alpes, le Grand Aletsch, a reculé d'environ 2,3 km au cours des 75 dernières années. Là où il y avait de la glace, il y a maintenant des arbres.

Les glaciers grandissent et rétrécissent naturellement depuis des millions d'années.

Lors des vagues de froid des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, qui font partie du petit âge glaciaire, les glaciers ont régulièrement progressé.

À cette époque, dans le folklore alpin, beaucoup étaient considérés comme maudits par le diable, leurs avancées étant liées à des forces spirituelles car ils menaçaient les hameaux et les terres agricoles.

Il est même arrivé que des villageois fassent appel à des prêtres pour qu'ils parlent aux esprits des glaciers et les fassent avancer dans la montagne.

Les glaciers ont commencé à reculer à grande échelle dans les Alpes vers 1850, bien que la date varie d'un endroit à l'autre.

Cela a coïncidé avec l'essor de l'industrialisation, lorsque la combustion de combustibles fossiles, en particulier le charbon, a commencé à réchauffer notre atmosphère, mais il est difficile de distinguer les causes naturelles et humaines si loin dans le temps.

Il ne fait aucun doute que les pertes particulièrement rapides de ces 40 dernières années ne sont pas naturelles.

Si l'homme ne réchauffait pas la planète - en brûlant des combustibles fossiles et en libérant d'énormes quantités de dioxyde de carbone (CO2) - les glaciers devraient être à peu près stables.

"Nous ne pouvons l'expliquer que si nous prenons en compte les émissions de CO2", confirme le professeur Marzeion.

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces grandes masses de glace en mouvement peuvent mettre des décennies à s'adapter complètement au réchauffement rapide du climat. Cela signifie que, même si les températures mondiales se stabilisaient demain, les glaciers continueraient à reculer.

"Une grande partie de la fonte future des glaciers est déjà bloquée", explique le professeur Marzeion. "Ils sont en retard sur le changement climatique.

Mais tout n'est pas perdu.

Selon une étude publiée cette année dans la revue Science, la moitié des glaciers de montagne de la planète pourraient être préservés si le réchauffement climatique était limité à 1,5 °C au-dessus des niveaux "préindustriels" de la fin des années 1800.

Notre trajectoire actuelle nous conduit vers un réchauffement d'environ 2,7 °C par rapport aux niveaux préindustriels d'ici la fin du siècle, ce qui entraînerait à terme la perte des trois quarts de la glace.

Cette eau supplémentaire qui s'écoule dans les rivières et finalement dans les océans signifie une augmentation du niveau des mers pour les populations côtières du monde entier.

Mais la perte de glace sera particulièrement ressentie par les communautés montagnardes qui dépendent des glaciers pour leur approvisionnement en eau douce.

Les glaciers sont un peu comme des réservoirs géants. Ils recueillent l'eau sous forme de neige - qui se transforme en glace - pendant les périodes froides et humides, et la libèrent sous forme d'eau de fonte pendant les périodes chaudes.

Ces eaux de fonte contribuent à stabiliser le débit des rivières pendant les étés chauds et secs, jusqu'à ce que le glacier disparaisse.

La perte de cette ressource en eau a des répercussions sur tous ceux qui dépendent des glaciers - pour l'irrigation, la boisson, l'énergie hydraulique et même le trafic maritime.

La Suisse n'est pas à l'abri de ces défis, mais les implications sont bien plus profondes pour les hautes montagnes d'Asie, que certains appellent le troisième pôle en raison du volume de glace.

Environ 800 millions de personnes dépendent, au moins en partie, des eaux de fonte des glaciers, notamment pour l'agriculture. Cela inclut le bassin supérieur de l'Indus, qui dessert des parties de la Chine, de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan.

Dans les régions où les étés sont plus secs, l'eau de fonte de la glace et de la neige peut être la seule source d'eau significative pendant des mois.

"C'est là que nous voyons la plus grande vulnérabilité", déclare le professeur Hock.

Que ressentent donc les scientifiques lorsqu'ils sont confrontés aux perspectives d'avenir des glaciers dans un monde qui se réchauffe ?

"C'est triste", déclare le professeur Hock. "Mais en même temps, c'est aussi une source d'inspiration. Si vous décarbonisez et réduisez l'empreinte [carbone], vous pouvez préserver les glaciers.

"Nous l'avons entre les mains.

Image du haut : Glacier de Tschierva, Alpes suisses, en 1935 et 2022. Crédit : swisstopo et VAW Glaciology, ETH Zurich.

Reportage complémentaire de Dominic Bailey et Erwan Rivault.

Inscrivez-vous à notre lettre d'information Future Earth pour suivre les dernières nouvelles sur le climat et l'environnement avec Justin Rowlatt de la BBC. Vous n'êtes pas au Royaume-Uni ? Inscrivez-vous à notre lettre d'information internationale ici.

WhatsApp

WhatsApp

Facebook

Facebook

Email

Email

Copier le lien

Copier le lien